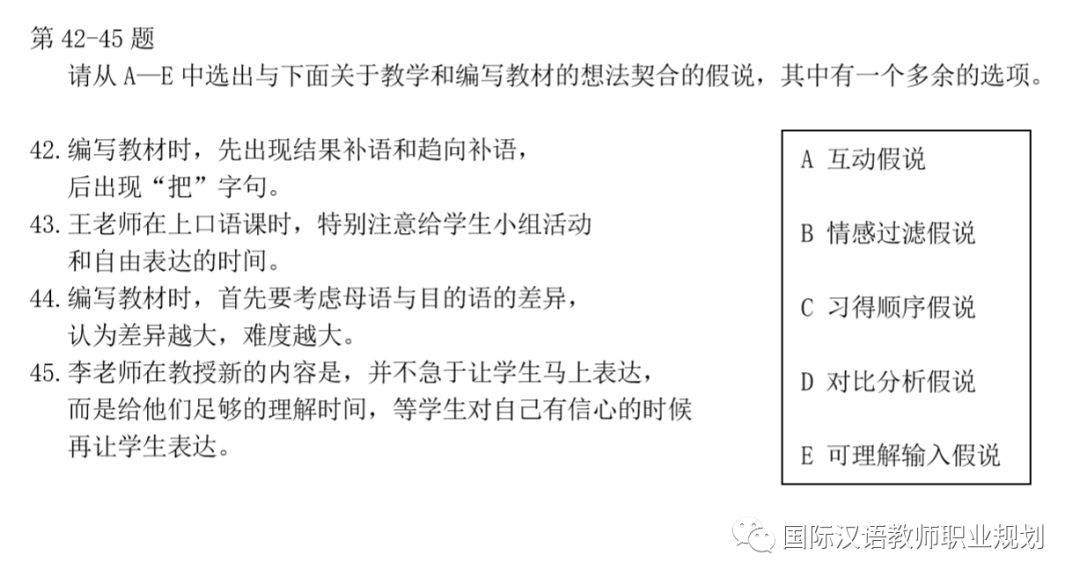

在以前的文章中,小编老师给大家介绍说中介语理论,不知道大家还记得多少。今天小编老师就根据相关考题来给大家介绍一些常考的假说。我们先看下面的题:

大家可以从上面的考题看出,考试中对这一部分的考查方式主要是根据案例来选择对应的假说理论。那么也就是需要大家熟悉各个假说的主要观点。下面,我们就具体来看看互动假说、情感过滤假说、习得顺序假说、对比分析假说以及可理解性输入假说。

互动假说

互动假说是Michael Long提出的,他和Krashen都认为语言习得的唯一途径是获得大量的可理解性输入,他强调互动假说包括语言输入、互动、语言输出,但Michael Long更强调语言习得中的互动,即意义的协商,在二语习得中的决定性作用,这就是“互动假说”。意义协商就是当沟通理解发生困难时,交谈的双方必须依据对方理解与否的反馈,进行诸如重复,释义、改变语速等语言上的调整,从而使得输入变得可理解。

情感过滤假说

情感过滤假说是Krashen监控模式中的五个假说之一(另外四个是输入假说、习得/学习假说、监控假说、自然顺序假说)。他认为在第二语言习得过程中还可能收到很多情感因素的影响,语言输入必须通过情感过滤才有可能变成语言吸收,影响语言习得的情感因素主要有:动力、性格、情感状态。学生的学习目的明确,就会以积极的态度投入学习,进步快;自信而且乐于置身与不熟悉的语言环境中的学习者在学习中进步较快;焦虑感较强者,情感屏障高,获得的输入少。

习得顺序假说(自然顺序假说)

该假说同样是Krashen的观点,他认为人们习得预言过则有一个可以预测的共同顺序:有的先习得,有的后习得。这也就是为什么我们学习语言时为什么会先学某一些语言点,后学某一些语言点的原因。在《国际汉语教师证书》考试中,这一点尤为重要,因为在考试中常常考查老师对HSK语法系统的掌握情况。如:教可能补语前,学生可能已经学习了趋向补语和结果补语。

对比分析假说

对比分析假说是Lado提出来的。他认为第二语言的学习过程是学习者从母语习惯向目的语习惯逐步迁移的过程。这个观点强调:在习得第二语言的时候,学习者已形成了一整套第一语言的习惯,因此就存在第一语言(常常是母语)习惯的迁移问题,简单地说就是第一语言对第二语言学习会产生影响,而且差异越大难度越大。

可理解性输入假说

可理解性输入假说是输入假说的核心,他用i+1来解释了可理解性输入的核心内容。I是指学生现有的语言水平,i+1是指下一阶段应达到的水平,即稍稍高出他目前的语言水平,所以不是i+0,也不是i+2。如果是0,就代表没有进步,没有获得新知识;如果是2,那么难度偏大,所以只能是i+1.

所以上面考题的答案,CADB,你们选对了吗?

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!