在《国际汉语教师证书》考试中,对于跨文化相关理论的考查主要出现在应用能力、综合能力以及面试的中文问答部分,所以对跨文化相关理论的考查是一个绝对的重点。今天小编老师就带大家来了解一下跨文化交际里面一个很重要的理论——文化休克,小编老师将从下面几个方面来介绍文化休克。

一 、 基本情况

文化休克(culture shock)是指由于过去熟悉的文化规则在新的环境中不再适用,这种变化带来的文化冲突和不适应使人产生心理和生理上的不适。对于“休克”相信大家都不陌生,是一个医学名词,是指一种丧失意识的表现。“文化休克”取了“休克”二字,也就在说明文化适应者在文化适应的过程中可能会由于文化差异、文化冲突等原因引起文化不适应从而出现心理以及生理上的不适应。

文化休克主要发生在旅居海外的人群当中。这里要说明一下为什么主要发生在旅居海外的人群中,因为旅居者在海外的生活时间长,能接触到异文化的各个方面,他们能够感受到实实在在的不一样。但是一般的旅游者是不一样的,外出旅游时间相对较短,而且是以一个好奇、发现新世界的心态去旅游,接触的面相对狭窄,甚至说接触到的只是异文化中好的一面,所以一般的旅游者不太会发生文化休克。当然,如果某个旅游者真的很不幸,一到某个国家就发生了各种各样不好的事情,那他可能马上就会出现文化休克。

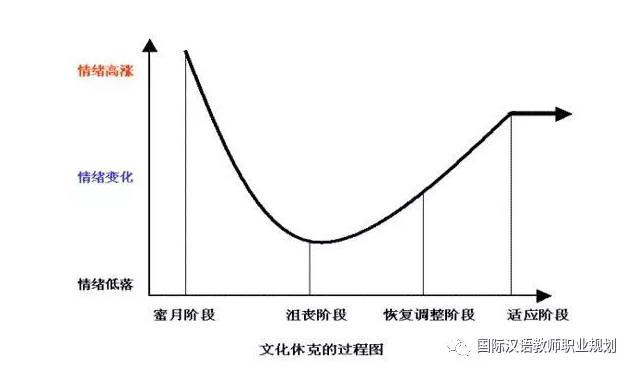

文化休克发生的时间一般为第四到第六个月,出现在文化适应过程中的沮丧阶段。

这个时间只是相关教材的说明。对于文化休克发生的时间,小编老师认为是因人而异的。这取决于文化适应者自身的文化适应能力,如语言能力、对异文化的期望值、对本国文化的认同感、本身对异文化的接纳、理解能力等。

二 、 文化休克的表现

感到无助和孤独;

想念家人和朋友;

烦躁或焦虑;

害怕被欺骗、抢劫或伤害;

强迫性地关注卫生和个人的健康;

过度地认同自己原有的文化;

回避与他人接触;

对目的文化采取敌视态度;

身体感到疼痛或不适等

这些都是文化休克的一些具体表现。以上这些表现,是从轻微的文化休克逐渐过渡到严重的文化休克。大家可以想想,自己在一个不同文化中生活时,是否出现过以上的表现,或者说你的表现到了哪一步?

小编老师的一个波兰学生。她来中国正式开始学汉语前,和家人一起来中国旅游过几次,这几次旅游让她对中国、汉语产生了浓厚的兴趣,所以2016年她自己一个人自费来中国学汉语,为期一年。前期她寄宿在一个阿姨家(据说是她爸爸的生意伙伴的妈妈),中国的阿姨为了表示对她的热烈欢迎,每天都为她准备了大鱼大肉,但是,波兰学生吃素。中国阿姨为了表示自己对波兰学生的照顾,时时刻刻叮嘱她要早点回家,但是来自欧洲的波兰学生喜欢自由啊。终于在学习汉语第二周的课上,波兰学生哭了,跟小编老师说这里的生活和她在波兰的生活不一样,她很孤独、没有朋友、想回家。大家想想,她的文化休克主要是什么原因造成的呢?对有很多原因,例如:沟通不畅、生活方式的差异、文化的差异、社交方式的改变等原因。

后来在小编老师的汉语课上,小编老师改变了上课的形式。课上在教汉语的同时融合了很多中国有意思的事情,也按照她的兴趣点来教学,给她推荐了一些可以交朋友的网站(不是相亲网站呀)。还教会她使用了淘宝和支付宝,很快她的注意力也就发生了转移,所以她文化休克的表现就到了这里。

当然,文化休克是可以预防的,提前通过各种途径尽可能多地了解不一样的文化,做好心理准备,学会目的国的语言等方式都是可以预防的。

以上就是文化休克的相关内容,最后小编老师给大家留两个问题,儿童容易发生文化休克吗?什么叫返乡休克?

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!